Schön, dass ihr gekommen seid…..[Folkwang Museum]

[jpg] .. so würde man gute Freunde begrüßen, wenn man diesen sein neues Haus zeigen wollte. Die Zeit bis das Haus stand, war mit vielen Gedanken, Wünschen und Arbeiten verbunden. Diese Gedanken sind es, wie werden die alten Freunde reagieren, sehen sie noch genauso aus wie ehedem, ob das Haus auch so richtig ankommt, dass alles, und noch vielmehr geht einem durch den Kopf. Teilweise über 70 Jahre hat man einige von diesen lieben Freunden nicht gesehen, man wusste zu Anfang nicht ob sie kommen würden.

[jpg] .. so würde man gute Freunde begrüßen, wenn man diesen sein neues Haus zeigen wollte. Die Zeit bis das Haus stand, war mit vielen Gedanken, Wünschen und Arbeiten verbunden. Diese Gedanken sind es, wie werden die alten Freunde reagieren, sehen sie noch genauso aus wie ehedem, ob das Haus auch so richtig ankommt, dass alles, und noch vielmehr geht einem durch den Kopf. Teilweise über 70 Jahre hat man einige von diesen lieben Freunden nicht gesehen, man wusste zu Anfang nicht ob sie kommen würden.

Es waren nur wenige die nicht kommen konnten. Da hingen die Gemälde von Ludwig Kirchner ( Fünf Frauen auf der Straße), die von Köln (Ludwig Museum) ,oder die von Wassily Kandinsky (Improvisation 28 (2.Version), die sogar von New York (Guggenheim Museum) kamen.

Marc Chagall, Franz Marc, Max Beckmann oder auch Oskar Schlemmer waren auch da – um nur einige stellvertretend zu nennen.

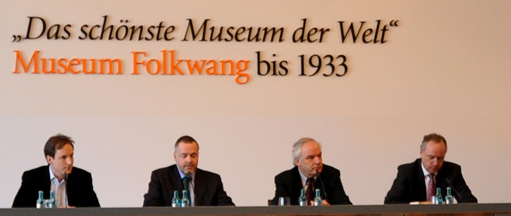

Man merkte und spürte bei den Vortragenden:

|

||

| vlnr. Hendrik von Boxberg, Dr.Hartwig Fischer, Prof.Dr.Uwe M.Schneede, Dr.Bernhard Reutersberg Foto:Linde Arndt / EN-Mosaik |

Dr. Hartwig Fischer, Direktor Museum Folkwang,

Dr. Bernhard Reutersberg, Vorsitzender des Vorstandes E.ON Ruhrgas

Prof. Dr. Uwe M. Schneede, Gastkurator

Hendrik von Boxberg, Pressereferent des Folkwangmuseums als Moderator

schon den Stolz und die Freude, die mit dieser Ausstellung "Das schönste Museum der Welt" Museum Folkwang bis 1933, verbunden ist.

Rückblick:

Wenn wir heute gesellschaftlich in Deutschland jammern, weil wir zwar wirtschaftlich zu den Riesen gehören, jedoch in kulturellen und damit künstlerischen Bereichen eher nicht zur ersten Wahl gehören, vergessen wir Eines. In den 20er Jahren des 20.ten Jahrhunderts war Deutschland der Nabel der Welt im künstlerischen Bereich. Die Impulse die von Deutschland ausgingen begeisterten, ja, es herrschte gerade eine Aufbruchstimmung. Wirtschaftlich war Deutschland allerdings in dieser Zeit eher ein gefesselter Riese, der sich mit seinen Fesseln herum schlug. Berlin, München, Hamburg, Dresden, Essen, Weimar/Dessau vermittelten das, was das Kulturhauptstadtjahr 2010 heute vermitteln möchte: "Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel". Diesen Leitsatz hatte der Hagener Karl Osthaus verinnerlicht der an die Transformationskraft der Gesellschaft durch die Kunst glaubte.

In Dresden war die erste Künstlervereinigung, "Die Brücke" gegründet worden, in München die "Blauen Reiter". Eine Fülle von Kunstrichtungen belebten, forderten ja provozierten das damalige Publikum . Die Briefwechsel und Diskussionen zwischen den Künstlern aus dieser Zeit sind unvergessen und befruchteten. In Weimar später Dessau begründete Walter Gropius mit Henry van de Velde die Moderne in der Architektur und im Design. Bertold Brecht brachte der Kunst eine neue Theatertheorie, die neben der Theorie des Griechen Aristoteles (384 – 321 v. Chr.) zukünftig einen festen Platz einnehmen wird und damit das moderne Theater heute begründet. Mathias Hauer und Arnold Schönberg entwickelten die 12 Ton Musik die für die Musik eine Revolution darstellte. Diese kreativen Impulse durchdrangen die gesamte Gesellschaft und legten permanente Kräfte zum Wohle anderer Bereiche, zum Beispiel der Wirtschaft frei.

Um die vielen Nobelpreise der Deutschen in der damaligen Zeit einzuordnen, sollte man nie diese Entwicklungen in der Kunst zur Seite legen. Die damalige Kunst war gerade der Motor für weitergehende Entwicklungen in den anderen gesellschaftlichen Bereichen. Es war ein fruchtbarer Austausch, eben diese Transformation wie der Hagener Osthaus es meinte, zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft.

Und dann kam die schlimmste Zeit in der Geschichte Deutschlands. Deutschland fiel in die Barbarei und wurde letztendlich zu einem Volk der Täter und Verbrecher. 1933 ergriffen die Nazis die Macht und fackelnden nicht lange, sie setzten die Demokratie außer Kraft und gaben vor, wie und was Kunst zu sein hatte. Heldenverehrung, Überhöhung des Trivialen und Banalen, Führerkult waren die Botschaften, die ausgesandt werden sollten. Kritik wurde im Keim erstickt, alles musste fortan schön und heldenhaft sein und auch so besprochen werden.

Dies knüpfte übrigens an die in der "Rinnsteinrede" von Wilhelm II, 1901 artikulierten Kunstbegriff der Moderne an.

Nun ging es Zug um Zug. 1933 fanden die Bücherverbrennungen statt. Öffentlich wurden missliebige Literaten verbrannt. Entweder waren es Juden, wie zum Beispiel Lessing oder es waren Literaten die nicht in das "edle deutsche Bild" und deren Sprachschatz passte. Das Andere wurde auf einmal zum Aussätzigen.

"Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist! Verschlinge, Flamme, auch die Schriften von Tucholsky und Ossietzky! "

So lautete damals der Ausruf eines dieser Verbrecher als die Werke dieser Literaten ins Feuer geworfen wurden.

Man muss nicht lange nachdenken um Tendenzen in der heutigen Zeit zu erkennen. Auch heute machen sich wieder einige dieser Zeitgenossen auf, ihre Wiedergeburt zu betreiben.

Und es ging weiter. 1937 wurde mittels eines Erlasses der Reichskunstkammerpräsidenten Adolf Ziegler ermächtigt 16.000 Werke der Moderne zu beschlagnahmen und als entartete Kunst zu deklarieren. Bis 1938 wurde auch der Bereich der Musik erfasst. Der Höhepunkt war die Ausstellung "Entartete Kunst" 1937 im Münchener Hofgarten, dort wurden die konfiszierten Werke mit Kranken und Tieren assoziiert und verspottet. 2 Millionen Besucher hatte diese Ausstellung gesehen, während eine parallele Ausstellung im Haus der deutschen Kunst nur 420 Tausend Besucher hatte. Es war ein ungeheuerer Rückschritt. Der Pöbel, angeführt von einem billigen Landschaftsmaler, diktierte was Kunst sein sollte, alles andere wurde selektiert. Es passte zu dieser Ideologie die sich anmaßte zu bestimmen was gut und was schlecht ist.

Heinrich Heine hatte einmal in seinem Werk Almansor geschrieben:

Heinrich Heine hatte einmal in seinem Werk Almansor geschrieben:

"Dies war ein Vorspiel nur, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen."

Wohl wahr, wie sich rund hundert Jahre später herausstellte.

Damit war die Zeit des Kunstschaffens der damaligen Zeit unwiederbringlich vorbei. Viele Künstler emigrierten ins Ausland oder traten die innere Emigration an. Letztendlich wurde ihnen, falls sie in Deutschland blieben, ein Berufs- und Austellungsverbot erteilt. Und die Kunstwerke? Soweit sie sich verkaufen ließen, verkauften die Nazis die Kunstwerke ins Ausland um sich ihre eigenen Taschen zu füllen, so pragmatisch waren diese Verbrecher schon. Der Rest, der sich nicht in bare Münze umwandeln ließ, wurde überwiegend verbrannt oder verschwand. Nur wenige Kunstwerke tauchten nach dem Krieg wieder auf. Auch das Essener Folkwang Museum musste einen ungeheuerer Aderlass mit mehr an 1.400 Werken damals hinnehmen, hatte doch gerade das Folkwang Museum sich einen Namen in der modernen Kunst damals gemacht.

Die Namen der Künstler, deren Werke vernichtet wurden, werden in Kürze an einer freien Ausstellungswand des neuen Folkwangmuseums auf kleinen Täfelchen erscheinen..

Die Roadmap dieser Verbrecher war, wie es Heinrich Heine unbewusst prophetisch vorhersagte vorbestimmt.

1938 wurde der Krieg begonnen, die Meilensteine waren Coventry, Stalingrad, Ausschwitz und letztendlich wieder Berlin, wo diesen Verbrechern ihr Tun auf die Füße fiel. 50 Millionen Tote waren zu beklagen und Deutschland lag in Schutt und Asche. Was eine Bewegung von Biedermännern anstellen kann, bringt einem das kalte Grauen. Die Folge: Nie wieder wird in den folgenden Jahren Deutschland an diese so fruchtbare Zeit anknüpfen können. Aber, und das scheint eine deutsche Art zu sein, dieses Kunstverständnis der Nazis scheint tief verwurzelt zu sein, wie man seinerzeit während einer gesellschaftlichen Diskussion über den Sinn der Werke des Künstlers Josef Beuys verfolgen konnte.

Kunst sollte nie mehr wieder so in Frage gestellt werden, indem man es zulässt, dass ganze Lebenswerke vernichtet werden. Dies zu verhindern bedeutet für alle Kultur- und Kunstschaffenden, die Kunst breiter in der Bevölkerung zu verankern. Deshalb kann man mit Freude beobachten, wie alle Beteiligten die Kunst aus einer für sie nicht abträglichen Ecke des Elitären herausgeholen. Heute finden zunehmend Dialoge auch mit kunstfernen Schichten statt, zumindest versucht man andere Wege zu gehen. Frühzeitig werden Kinder und Jugendliche angesprochen, um ihnen die Türen zu einem breiteren Kunstverständnis zu öffnen. Es werden Multiplikatoren gewonnen, die Schönheit aber auch die Breite der modernen und zeitgenössischen Kunst zu eröffnen. Viele Museen veranstalten Workshops um den Besucher für das Kreative in der Kunst zu begeistern.

|

Zurück zu der Ausstellung.

Hartwig Fischer trug nicht ohne Stolz vor, dass der Kunsthistoriker und Harvard-Professor Paul J.Sachs, der Mitbegründer des MoMa in New York, das Museum Folkwang 1932 "das schönste Museum der Welt" nannte. Für Fischer ist es augenscheinlich das schönste Museum. Das Kulturhauptstadtjahr 2010 hat damit eines seiner Hauptprojekte, wobei damit die anderen vielen, vielen Projekte nicht herabgesetzt werden sollen. Vielmehr kommt damit etwas zurück was einmal einzigartig war und sicher Paul J.Sachs zu dieser Äußerung verleitete. Das Kulturhauptstadtjahr steht unter dem Leitwort von Karl Ernst Osthaus: Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel. Auch das Folkwang Museum verkörpert mit seinem Neubau von David Chipperfield diesen Wandel. Durch die Öffnung zur Bismarckstrasse, einer vielbefahrenen Ein-und Ausfallstrasse, lädt das Museum den Vorbeifahrenden zu einem Dialog ein, Dialog um und mit der Kunst.

Mit Professor Dr. Uwe Schneede hat das Museum einen ausgewiesenen Kurator gewonnen, der im Dialog diese Ausstellung realisierte. Prof. Schneede, der von 1991 bis 2006 Direktor der Hamburger Kunsthallen war ,ist ein erfahrener Museumsmann wie anerkannter Wissenschaftler.

Prof. Schneede war sofort von der Idee dieser Ausstellung begeistert und überlegte auch nicht lange, denn die Idee konnte nicht überzeugender sein.

Bei Licht betrachtet waren es jedoch zwei Ideen: Nämlich die von den Nazis beschlagnahmten in aller Welt verstreuten Werke noch einmal zu versammeln und die im Haus verbliebenen aber auch neu erworbenen mit diesen zu vereinen. Im Grunde ein Familientreffen der ehemaligen mit den im Haus verbliebenen und neu hinzu gezogenen. Es galt also die Geschichte und die Gegenwart zu vereinen, jedoch nicht in Form einer nostalgischen Ausstellung sondern einer Ausstellung, die die ganze Bandbreite der europäschen wie außereuropäschen Kunst unter dem Museum Folkwang zeigt. Man möchte meinen, die in den Depots ruhenden Objekte der außereuropäischen Kunst und Kulturen würden zu dieser Ausstellung nicht passen. Doch. Denn gerade die Moderne stellt ein wertvolles Bindeglied dar, um den Blick auf die außereuropäischen Kulturen frei zu machen.

Der Expressionismus, der Orientalismus in der europäischen Architektur, der französische Japonismus, Jugendstil und Orient, die moderne Formgebung und Japan ….. sie alle fügen sich auf wundersame Weise zusammen und lassen den Weltgeist zumindest in der Kunst erkennen. Wo hat da der Nationalismus eine Chance? Nirgendwo.

Gleichrangig stehen die einzelnen Kulturen nebeneinander, eben das Minarett mit dem Kirchturm, nur in einer anderen Formensprache, wobei die Funktion die Gleiche ist. Ein Krug bleibt ein Krug, eben ein Gefäß zur Aufbewahrung von was auch immer in seiner Funktion überall gleich, nur die Form und die Farbgebung ist den unterschiedlichen kulturellen Sprachen entwachsen, quasi eine Laune. Die Bewunderung setzt da ein, indem wir die Ähnlichkeit mit unseren Werken erkennen. Die Ornamentik der Orientalen, findet seine Entsprechung auch in unseren europäischen Werken. Wir sind eben doch, trotz immer wieder anders lautender Botschaften, mehr verwandt und bekannt als wir glauben mögen.

Dr. Bernd Reutersberger, Vorsitzender des Vorstandes der E.ON Ruhrgas AG betonte, dass seinem Unternehmen die vielfältige Kultur in dieser Region am Herzen liegt. Kultur braucht Impulse, um Neues hervor zu bringen. Und sie braucht Verbündete, die sie fördern. Die Zeit könnte nicht besser sein, alles passt zusammen, der Neubau, das Kulturhauptstadtjahr und diese Sonderausstellung. E.ON ist es ein besonderes Anliegen Partner des Folkwang Museums zu sein und freut sich, gerade dieses Projekt zu fördern. E.ON sieht gute Gründe für diese Partnerschaft; denn Kultur ist ein nicht mehr wegzudenkender Wirtschafts- und Standortfaktor der Verbindungen zwischen den Menschen schafft und damit erst gesellschaftliches Leben entstehen lässt.

Auf die Frage, warum der Hagener Osthaus sich nie mit Picasso beschäftigen wollte, antwortete Prof. Schneede: Osthaus hat es nie geschafft über den Expressionismus hinaus zu gehen, wie auch, denn er starb ja recht früh. Auf der anderen Seite, waren die Werke Picassos die man damals nur in Frankreich erstehen konnte, sehr teuer. Ob es denn jetzt "das schönste Museum der Welt" wäre, so ein Kollege. Lächelnd meinte Prof.Schneede, zumindest ist es das interessanteste Museum, welches ich kenne, wobei ich nicht abstreiten mag, dass es das Schönste sein mag.

Wenden wir uns wieder unserer Familienfeier zu, man will doch wissen wie es dem einzelnen ergangen ist.

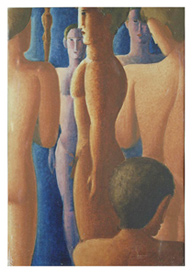

Da sind die Werke von Oskar Schlemmer, klare stereometrische Formen als irgendwie ineinander greifende Figuren in einer Harmonie ohne gleichen. Kein Wunder das ihn Walter Gropius nach Dessau holte um ihn für die Wandmalerei zu begeistern. Man könnte die Ornamentik der Orientalen als Wurzeln in der gleichmäßigen wiederkehrenden Anordnung erkennen. Er, auch ein Universalgenie, der sich im Bauhaus eines Gropius wie auch auf einer Bühne wohl fühlte und seine kreative Schaffenskraft entfaltete.

|

|

|

|||

| Vierergruppe mit rechtwinckligen Armgesten (1929-1930) | Rote Leiber (1929) | Schwebende und gestreckte Jünglingsfigur in Kreisform (1929-1930) |

| Oder da, Wassily Kandinsky, der einmal von seinen Kollegen aufgefordert wurde, "möglichst verständliche Werke" zu erstellen. Er,der sich der abstrakten Malerei näherte und letztendlich ihr zu ihrem Durchbruch verhalf.

Dem Expressionismus zuerst verschrieben, wandte er sich mit Franz Marc und August Macke diesem Stil ab und gingen andere Wege. Die "Blauen Reiter", eine Künstlervereinigung entstand die bis heute ihren Ruf für eine abstrakte Kunst erhalten hat. |

|

Auch Kandinsky war Lehrer am Bauhaus in Dessau und Weimar. Überhaupt war der Kunstbetrieb in der damaligen Zeit ungeheuer spannend. Da wurde gestritten, in Frage gestellt, verworfen und neu begründet. Kunst war nicht nur Malerei, sondern übergreifend in andere Kunstbereiche wurde experimentiert und gearbeitet.

|

Und dann die Roten Pferde von Franz Marc, das Museum Folkwang hat dieses Motiv als Erkennungsmotiv genommen. Er, der viel zu früh im ersten Weltkrieg starb, als Deutschland die ersten nationalistischen Gehversuche machte.

Während des Krieges wandelte er sich vom Nationalist zum Europäer. So schrieb er an seinen Freund Wassily Kandinsky 1914 schon, |

Ich kämpfe in mir sehr dagegen an; das gute Europäertum liegt meinem Herzen näher als das Deutschtum." Zwei Jahre später war er, nicht einmal 40 Jahre alt, gefallen.

Er setzte die Farben symbolisch ein, nicht naturalistisch und versuchte mit seinen Werken das Ursprüngliche und Reine darzustellen. Die Versöhnung, der Einklang mit der Schöpfung und der Natur, war sein Ziel. Ewiger Traum nach paradiesischen Zuständen. Er war auch der Begründer einer eigenen Farbenlehre, die heute in der Psychologie und anderen Bereichen eine Selbstverständlichkeit sind.

Und das sollte "Entartete Kunst" sein? Das sollten krankhafte Menschen sein? Wie krank mussten wohl diese Nazis sein um solche Aussagen zu machen.

Und dann waren noch die außereuropäischen Schätze aus den Depots des Folkwang Museums. Wie sollten sie zusammen passen? Es gab da nicht so viele Möglichkeiten. Aber, es sollte die erste große Ausstellung oder auch Familienfeier der Kunst im Kulturhauptstadtjahr werden und zwar im neuen Folkwang Museum. Selbstbewusstsein und Stärke im Reigen der Region Ruhrgebiet sollten den Besucher auch den kulturellen Reichtum darbieten. Nicht wir sind wieder wer, sondern wir waren schon immer stark, die Menschen und deren Kultur in dieser Region. Es sollte ein emanzipatorischer Aufbruch sein um auch neben einem MoMa in New York auf Augenhöhe bestehen zu können. Auch und gerade wollte man sich in der Welt zurück melden, mit einer Region die eine der größten Kraftanstrengungen unternimmt sich neu zu erfinden. Beginnend in der stärksten Zeit um den Geist in der heutigen Zeit, den Weltgeist, zu beschwören.

So entschied sich das Folkwang Museum, die Schätze in ihrer ureigensten Schönheit für sich alleine sprechen zu lassen. Eine richtige Entscheidung. Durch dieses für sich stehen, legen diese Schätze ein klares Zeugnis für das Menschsein und damit der Gemeinsamkeiten in Kunst und Kultur ab. Es war wie eine stille Zwiesprache über die Abteilungen des Museums. Ein Dialog der Kulturen, ein Austauschen des Weltgeistes. Nichts kann den Weltgeist trennen, über Jahrhunderte schon. Das Trennende, die Mauern waren immer nur temporär, nie real.

Das zeigten die ägyptischen Reliefs und Skulpturen, die bedruckten Textilien, die spanischen Wandfliesen mit einer reichhaltigen Ornamentik, die japanischen bemalten Dosen aber auch Gesichtsmasken, oder die Figuren aus Ozeanien mit einem hohen Abstraktionsgrad, der auch den Gemälden im Zusammenhang mit der restlichen Ausstellung innewohnt. Selbst die Gefäßkeramiken mit ihren verschiedensten Formen aus den unterschiedlichsten Kulturen spiegelten eindruckvoll diese Gemeinsamkeiten wieder. Es ist ein gelungenes Familienfest, ein heiteres Wiedersehen in Räumlichkeiten die fast vergessen lassen wie weit Menschen sinken können. Es ist aber auch ein würdevolles Wiedersehen mit der Botschaft daran anzuknüpfen, sich zu erinnern das Kraft, Stärke und Mut der kreativen Gestaltung den Weltgeist bewegt.

Ebenso ist eine Botschaft vorhanden, die Botschaft zur Besinnung auf die Gemeinsamkeiten die uns alle verbindet – unsere Kulturen, wo das vermeintlich Andere eben das Schöne und Reine ist. Und das ist es was erhaltenswert ist, der Austausch mit diesem Anderen, welches schon die Gemeinsamkeiten widerspiegeln.

In der letzten Zeit vernehme ich immer wieder, wie man Menschen versucht mittels der Sprache in den einzelnen Nationen auszugrenzen, es ist nicht richtig. Denn in ihren Werken der Kunst haben sie doch eine Gemeinsamkeit. In welchem Land auch immer, es geht etwas erhellendes über jedes Gesicht, egal welche Sprache dieser Mensch spricht, wenn ein Kunstwerk erkannt wird. Es bedarf keiner Worte, es bedarf nur des Erkennens. Ein Pinsel, eine Leinwand und etwas Farbe, verleitet jeden Menschen etwas zu gestalten, welches letztendlich in die Seele des anderen Menschen eintritt.

So verabschiedete ich mich vom Folkwang Museum zum zweiten Male in diesem Jahr, hoffentlich nicht zum letzen Male. Es war eine wirklich sehenswerte berauschende Ausstellung für mich.

Übrigens. Bis heute wurden schon 2.500 Führungen gebucht.

Zum besseren Verständnis habe ich die Künstler die von den Nazis geächtet wurden am Ende aufgelistet.

Viele ihrer Werke sind auf immer verloren, einige konnten gerettet werden. Seien wir dankbar, dass es diese Menschen in der langen Reihe der Menschwerdung gegeben hat.

Jürgen Gerhardt für EN-Mosaik aus Essen

Hier noch einige Fotos aus dem schönsten Museum der Welt, aufgenommen am 18. März 2010 von Linde Arndt:

Weitere Informationen über Öffnungszeiten, Anfahrt, Aktionen, Führungen und Eintrittsgelder entnehmen Sie bitte dem anhängenden pdf Info Zahlen_und_Fakten.

Künstlerinnen und Künstler, deren Werke 1937 im Museum Folkwang beschlagnahmt wurden:

Jankel Adler; Charles Angrand; Alexander Archipenko; B. Arnold; August Babberger; Ernst Barlach; Willi Baumeister; Herbert Bayer; Walter Becker; Max Beckmann; René Beeh; Rudolf Belling; Georg Birnbacher; Hermann Blumenthal; Peter August Boeckstiegel; Willi Borutta; Walther Bötticher; Georges Braque; Hans Bruehlmann; Max Bucherer; Paul Camenisch; Karl Caspar; Paul Cézanne; Marc Chagall; Lovis Corinth; Henri Edmond Cross; Marta Cunz; Gustav Dahler; Giorgio de Chirico; Maurice Denis; André Derain; Walter Dexel; Gottfried Diehl; Otto Dix; Karl Doerbecker; Hans Christof Drexel; Ewald Dülberg; Hermann Ebers; Josef Eberz; Nicolas-Mathieu Eekman; Heinrich Ehmsen; Otto Ehrlich; G.

Eimer; Gyn Epper; Karl Eulenstein; Lyonel Feininger; Conrad Felixmüller; Richard Flegel; Otto Freundlich; Willi Geiger; Ida Gerhardi; Bernhard Gilkes; Werner Gilles; von Glümer; Werner Gothein; Walter Gramatté; Johannes Greferath; Rudolf Großmann; George Grosz; Paris von Gütersloh; Olaf Gulbransson; Bernhard Haake; Albert Haueisen; Erich Heckel; Jacoba van Heemskerck; Fritz Heidingsfeld; Peter Helbig; Arthur Hennig; Otto Herbig; Curt Herrmann; Paul Hestrich; Reinhard Hilker; Carl Hofer; Ernst Isselmann; Johannes Itten; Franz Maria Jansen; Alexej von Jawlensky; Wassily Kandinsky; Alexander Kanoldt; Joachim Karsch; Laurent Friedrich Keller; Ernst Kempter; Anton Kerschbaumer; Ernst Ludwig Kirchner; Paul Klee; Cesar Klein; Julius Klinger; Moissey (Moishe) Kogan; Oskar Kokoschka; Hermann Kreidt; Bernhard Kretzschmar; Paul Krüger; Henri Le Fauconnier; Wilhelm Lembruck; Rudolf Levi; Max Liebermann; El Lissitzky; August Macke; Man Ray; Franz Marc; Gerhard Marcks; Horst de Marées; Henri Matisse; Ludwig Meidner; Paula Modersohn-Becker; László Moholy-Nagy; Oskar Moll; Johannes Molzahn; Piet Mondrian; Wilhelm Morgner; Stefan Mrozewski; Otto Mueller; Albert Müller; Edvard Munch; Heinrich Nauen; Emil Nolde; Walter Ophey; Richard Paling; Otto Pankok; Fritz Pauli; Hermann Max Pechstein; Max Peiffer Watenphul; Alfred Heinrich Pellegrini; Josef Pieper; Ewald Platte; Franz

Radziwill; Carl Anton Reichel; Hans Richter; Christian Rohlfs; Eva Samuel; A. E. Schäfer; Fritz Schäfler; Hugo Scheiber; Egon Schiele; Oskar Schlemmer; Wilhelm Schmid; Karl Schmidt-Rottluff; Max Schulze- Sölde; Paul Adolf Seehaus; Richard Seewald; Lasar Segall; Curt Stoermer; William Straube; Georg Tappert; Erich Thum; Richard Tschirner; Herbert Tucholski; Josef Urbach; Eberhard Viegener; Maurice de Vlaminck; Josef Weisz; Konrad Westermayr; Heinrich Wetterrath; Carl Wighi; Gustav Heinrich Wolff

[jpg] Sirenen heulen, Scheinwerfer huschen durch den Nachthimmel. Es ist spät abends, dunkel, ein unerträglicher Lärm, da öffnet sich eine Haustür zwei Menschen gehen eilig auf einen riesigen Quader zu und verschwinden darin. Eine Frau mit zwei Kindern an der Hand, mit verschlafenen Gesichtern, ungekämmt, huschen über die Straße um in diesen Quader zu gelangen. Innen drin ist es kalt, immer, ob Sommer oder Winter. Keine Fenster, an den Wänden sind Belüftungsöffnungen.

[jpg] Sirenen heulen, Scheinwerfer huschen durch den Nachthimmel. Es ist spät abends, dunkel, ein unerträglicher Lärm, da öffnet sich eine Haustür zwei Menschen gehen eilig auf einen riesigen Quader zu und verschwinden darin. Eine Frau mit zwei Kindern an der Hand, mit verschlafenen Gesichtern, ungekämmt, huschen über die Straße um in diesen Quader zu gelangen. Innen drin ist es kalt, immer, ob Sommer oder Winter. Keine Fenster, an den Wänden sind Belüftungsöffnungen. Abreißen war nicht möglich – zu teuer, diesen dicken unhandlichen Bunker zu entfernen. 50 Jahre stand er so da inzwischen zum Schandfleck ernannt. Er störte. Der Herner Künstlerbund (HKB) öffnete den Bunker 2009 machte ihn zu einem Ort der Kunst, Kunst an einem starken Ort. Ein Ort der einen Schutzraum für die Kunst darstellt. Die Stadt Herne beteiligte sich mit Sponsoren an der Umgestaltung und Sanierung der Räume. Der Bund überließ dem HKB sodann die Räume. Kulturhauptstadtjahr 2010, Ruhr 2010, Vorbereitungszeit – 2006 erhielt Essen den Zuschlag. Es war 2007 der Herner Künstlerbund tat sich mit dem Bochumer Künstlerbund zusammen, es entstand die Idee der starken Orte. Orte die ähnlich wie der Bunker in Herne – Sodingen eine Geschichte haben, eine Geschichte die stellvertretend für das Ruhrgebiet und deren Menschen stehen kann. Der besondere Menschenschlag, kein Rheinländer und kein Westfale, aber ein besonderer Typ.

Abreißen war nicht möglich – zu teuer, diesen dicken unhandlichen Bunker zu entfernen. 50 Jahre stand er so da inzwischen zum Schandfleck ernannt. Er störte. Der Herner Künstlerbund (HKB) öffnete den Bunker 2009 machte ihn zu einem Ort der Kunst, Kunst an einem starken Ort. Ein Ort der einen Schutzraum für die Kunst darstellt. Die Stadt Herne beteiligte sich mit Sponsoren an der Umgestaltung und Sanierung der Räume. Der Bund überließ dem HKB sodann die Räume. Kulturhauptstadtjahr 2010, Ruhr 2010, Vorbereitungszeit – 2006 erhielt Essen den Zuschlag. Es war 2007 der Herner Künstlerbund tat sich mit dem Bochumer Künstlerbund zusammen, es entstand die Idee der starken Orte. Orte die ähnlich wie der Bunker in Herne – Sodingen eine Geschichte haben, eine Geschichte die stellvertretend für das Ruhrgebiet und deren Menschen stehen kann. Der besondere Menschenschlag, kein Rheinländer und kein Westfale, aber ein besonderer Typ.

Die Einladung an alle Künstlerbünde und Ruhr2010 wurde heraus gegeben und es fanden regelmäßige Treffen in Essen statt. Listen wurden erstellt, damit alle immer auf dem neusten Stand waren. Emails wurden ausgetauscht und eine Domain wurde angemeldet. Heraus kamen 800 Künstler, die an 13 Orten ausstellen werden, in Herne – Sodingen stellen 128 Künstler auf 900 qm über zwei Etagen aus 12 Künstlerverbänden aus. Zeitgenössische Kunst, Installationen, Fotografie, Malerei, Lichtobjekte und, und, und.

Die Einladung an alle Künstlerbünde und Ruhr2010 wurde heraus gegeben und es fanden regelmäßige Treffen in Essen statt. Listen wurden erstellt, damit alle immer auf dem neusten Stand waren. Emails wurden ausgetauscht und eine Domain wurde angemeldet. Heraus kamen 800 Künstler, die an 13 Orten ausstellen werden, in Herne – Sodingen stellen 128 Künstler auf 900 qm über zwei Etagen aus 12 Künstlerverbänden aus. Zeitgenössische Kunst, Installationen, Fotografie, Malerei, Lichtobjekte und, und, und.

Am 7.November 1225 wurde der Erzbischof von Köln in Gevelsberg ermordet. Eine Zäsur in der Geschichte des heutigen Ruhrgebietes. Die Person Engelbert I war und ist eine recht umstrittene Person der damaligen Zeit. Auch sein Gegenspieler Friedrich Graf von Isenberg ist geschichtlich nicht klar einzuordnen. Klar ist nur das Engelbert I als Erzbischof von Köln Reichsverweser (Stellvertreter des Kaisers) ein reiner Machtmensch war.

Am 7.November 1225 wurde der Erzbischof von Köln in Gevelsberg ermordet. Eine Zäsur in der Geschichte des heutigen Ruhrgebietes. Die Person Engelbert I war und ist eine recht umstrittene Person der damaligen Zeit. Auch sein Gegenspieler Friedrich Graf von Isenberg ist geschichtlich nicht klar einzuordnen. Klar ist nur das Engelbert I als Erzbischof von Köln Reichsverweser (Stellvertreter des Kaisers) ein reiner Machtmensch war.

Der Künstler Olaf Metzel ist ein Künstler der wie ein Seismograph gesellschaftliche Verwerfungen, Veränderungen oder auch Umwälzungen wahr nimmt und diese mittels seiner Werke der Gesellschaft provozierend zurück wirft. Er steht immer außerhalb der Gesellschaft, beobachtet sie und dialogisiert mit Mensch, der Landschaft oder Region und den Handlungen die aus dem Zusammenspiel hervorgehen. Im Zusammenhang mit den drohenden Schließungen vieler Kultureinrichtungen im Ruhrgebiet sieht er als Konsequenz die Verrohung der Gesellschaft, die letztendlich nur in der Gewalt des Stärkeren münden kann.

Der Künstler Olaf Metzel ist ein Künstler der wie ein Seismograph gesellschaftliche Verwerfungen, Veränderungen oder auch Umwälzungen wahr nimmt und diese mittels seiner Werke der Gesellschaft provozierend zurück wirft. Er steht immer außerhalb der Gesellschaft, beobachtet sie und dialogisiert mit Mensch, der Landschaft oder Region und den Handlungen die aus dem Zusammenspiel hervorgehen. Im Zusammenhang mit den drohenden Schließungen vieler Kultureinrichtungen im Ruhrgebiet sieht er als Konsequenz die Verrohung der Gesellschaft, die letztendlich nur in der Gewalt des Stärkeren münden kann.

[jpg] Der "Insel der Glückseligen" entflohen, auf der alles möglich ist nur keine vernünftige Handlungsweise, machten wir uns auf den Weg zur Pressekonferenz nach Oberhausen. Diesmal wurden wir direkt zweimal eingeladen, einmal von der Ruhr2010 und zum zweiten vom Landesumweltministerium NRW, dies für die Ennepetaler, die der Meinung sind, hinter Ennepetal wäre die Welt zu Ende.

[jpg] Der "Insel der Glückseligen" entflohen, auf der alles möglich ist nur keine vernünftige Handlungsweise, machten wir uns auf den Weg zur Pressekonferenz nach Oberhausen. Diesmal wurden wir direkt zweimal eingeladen, einmal von der Ruhr2010 und zum zweiten vom Landesumweltministerium NRW, dies für die Ennepetaler, die der Meinung sind, hinter Ennepetal wäre die Welt zu Ende.