Wachstum und Vertrauen

[jpg] In Brüssel gibt es ein riesengroßes Universum. Auf der einen Seite gibt es den Rat, dieser betrifft die Regierungschefs und auch die Fachminister der 27 (28) Staaten und auf der anderen Seite haben wir das europäische Parlament mit seinen 754 gewählten Volksvertretern. Diese beiden Institutionen – und es gibt noch mehr Institutionen – stehen sich nicht gerade vertrauensvoll gegenüber. So geht durch diese nicht gerade vertrauensvolle Zusammenarbeit en passant das Vertrauen der Wähler in Europa verloren.

|

Der Begriff "Vertrauen" ist ein Begriff aus der Politik, der das Vertrauen in die Institutionen des Staates oder Staatenverbundes beschreibt.

Ich vertraue meiner Regierung, dass sie alles zu meiner Zufriedenheit erledigt, so könnte man es umschreiben. Das Wort „alles“ könnte für Finanzen, Wirtschaft, Straßenbau, soziale Bedingungen usw. stehen. Dies sollten im Grunde die Ziele sein, geordnete Finanzen, eine funktionierende Wirtschaft oder sozialer Frieden. Wir unterstellen die Erledigung dieser Ziele unseren Regierungschefs und Politikern. Was jetzt noch fehlt, ist der Weg wie wir dorthin kommen: Jetzt wird es schwierig, wir müssen nunmehr auf glattes Eis. |

| Und damit steht Politik alleine da. Alle Ziele, so die Politik, können nur mit den notwendigen finanziellen Mitteln erreicht werden und die finanziellen Mittel bekommt man nur durch ein dementsprechendes Wirtschaftswachstum. Und was bedeutet Wachstum? Wachstum bedeutet, die gesamten Produkte und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft sind in zwei aufeinander folgenden Jahren im Wert um den Betrag x gestiegen. Haben wir solch ein Wachstum, so haben wir ausreichend finanzielle Mittel in Form von Steuern. |

|

Und mit diesen Steuern kann der Staat die Ziele verfolgen die letztendlich zu unserer Zufriedenheit führen. Hört sich doch toll an?

Nur die Realität sieht ganz anders aus.Wachstum ist Segen aber auch Fluch zugleich, zumindest wenn es blind verfolgt wird.

Wachstum als Segen

Unsere Wirtschaft ist in der Lage ein Produkt in einer relativ kurzen Zeit von der Idee zur „Massenproduktion“ zu bringen, so dass jeder in den Genuss dieses Produktes kommen könnte. Und das auch noch zu einem erschwinglichen Preis. Das kann ein lebensnotwendiges oder auch ein belangloses Produkt sein. Die Kehrseite, wir haben nicht mehr so viele Produkte mit denen unsere Volkswirtschaften die Produktionsstätten füttern können. Immer weniger Produkte werden durch immer weniger Arbeitskräfte erledigt. Export? Nein. Immer mehr Länder wollen statt zu importieren, die Produkte selber fertigen. Was bleibt? Das Wirtschaftswachstum ist im Land zu gering, womit die Arbeitslosigkeit steigt. Das das in einer globalisierten Welt so gewollt ist brauche ich einem Ökonomen nicht zu erläutern. ( Arbeitslosigkeit garantiert niedrige Löhne)

Es ist also nicht gut blind ohne nachzudenken dem Wachstum zu frönen. Und schon ist das Wort Segen in Frage gestellt.

Wachstum als Fluch

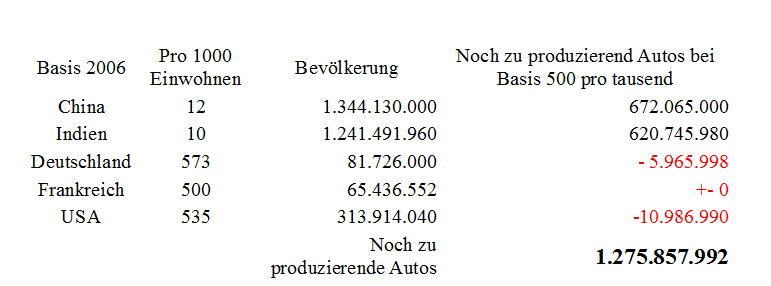

Ich nehme mal einen Teilbereich der industriellen Produktion einer Volkswirtschaft, die Autoproduktion in Europa. Nimmt man die Verkaufszahlen, so haben wir für Europa eine Überproduktion und „müssen“ deshalb PKWs nach Asien exportieren. Der Markt für Autos ist in Europa gesättigt. Die Chinesen und Inder wollen nun aber die Pkw Produktion selber machen. Also exportieren wir ganze Produktionsstätten in diese Länder und lizenzieren die gefertigten Autos. Die Produktion ist jedoch so weit automatisiert, dass wir sehr viele Autos pro Tag produzieren. Die Chinesen und Inder haben aber einen großen Bedarf auf das Produkt Auto, dass weitere Produktionsstätten entstehen. Was folgt, die Produktion wird der Nachfrage so lange angepasst, bis eine tragbare Terminnennung für ein neues Auto dem Konsumenten genannt werden kann.

1.275.857.992 Autos müssten produziert werden um den Chinesen und Indern – und das sind nur zwei Völker – den gleichen Wohlstand zu bringen wie den oben aufgeführten drei Staaten mit großen Stückzahlen in der Autoproduktion. Zur Zeit haben wir eine Jahresproduktion von 80,1 Einheiten weltweit. Das bedeutet, wir müssten rund 16 Jahre produzieren um den errechneten Bedarf zu decken. Dazu kommen die noch bereits vorhandenen rund 1, 069 Milliarden zugelassenen Autos.

|

Schon jetzt haben wir aber eine Verknappung an Treibstoffen, an Eisen, an Rohstoffen, oder eine Überproduktion von C02 das die Erde übermäßig erwärmt in Folge von zu vieler dieser Autos. Die Folgen: Anstieg der Krebsraten, Anstieg von schweren Stürmen, Meeresanstieg. Es ist noch nicht ganz abzusehen, welche Katastrophen hier noch auf die Tagesordnung kommen.

Aber wir wollten auch das Wachstum steigern. Wenn wir die Arbeitslosigkeit, wie versprochen, nachhaltig beseitigen wollen, müssten wir ein Wachstum von 8% haben und das über Jahre. Wir haben aber seit Jahren ein maximales Wachstum von 3%. Und dieses Wachstum reicht nur aus um den gegenwärtigen Zustand, also mit den arbeitslosen Jugendlichen in den europäischen Ländern, zu halten. |

Die Marktwirtschaft könnte die Produktion hochfahren und statt in 16 Jahren den Bedarf an Autos in meinetwegen 4 Jahren abarbeiten. Das aber bliebe nicht ohne Folgen für Umwelt und Rohstoffreserven. Und danach? Wenn der Bedarf abgearbeitet ist, wenn es nur noch ein Ersatzbedarf an Autos gibt. Dann haben wir wieder Überkapazitäten die keiner braucht. Und dann geht das ganze Spielchen mit der Arbeitslosigkeit von neuem los. Es kommt einem so vor, als wenn der Homo oeconomicus die Krebszelle als Vorbild für sein Wachstumsmodell genommen hat. Bekanntermaßen zerstört die Krebszelle einen Körper indem sie sich unendlich vermehrt – ein unendliches Wachstum.

Und das alles nur, weil täglich 1,3 Personen von A nach B kommen wollen. Das alles weil uns für diesen simplen Transport nichts besseres einfällt, als unsere letzten Rohstoffressourcen zu verbrauchen die man sicher für wertvollere Dinge verwenden sollte.

Europa hat in seiner Geschichte immer gute Köpfe gehabt die weitaus größere Probleme lösen konnten als dieses simple Problem. Um es klar zu sagen, wir nehmen viele Dinge als gottgegeben hin und stellen nur sehr wenig in Frage. So ergibt sich: der Begriff Wachstum muss neu definiert werden, der Faktor Arbeit und die daraus entstehende Entlohnung sollte in Frage gestellt werden. Es kann doch wohl nicht sein, dass eine Theorie die fast 300 Jahre alt ist in unserer heutigen Zeit noch Bestand hat? Der Begründer der Marktwirtschaft, Adam Smith, hatte im 18. Jahrhundert ganz andere Wirtschaftsstrukturen vor sich, die es jedoch heute nicht mehr gibt.

Dies alles war nur auf die industrielle Autoproduktion ausgerichtet. Ohne Probleme kann man die Argumentation auf die Pharma- oder die Lebensmittelindustrie ausweiten. Das Wachstum, so wie es definert wird, schadet in den Volkswirtschaften mehr als das es nützt. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden in diesem Zusammenhang sind immens und werden von der Allgemeinheit bezahlt, nicht von den Nutznießern des Wachstums. Versicherungen denken über die neuen Bedingungen nach die sie den Versicherungsnehmern berechnen, wenn die Schäden weiter so steigen.

Ausschuss.Sitzung vom 25.02.2013

Und was hat das mit dem Vertrauen zu tun? Nun, wir waren in Brüssel im Rat der europäischen Union, dem Consilium also. Das Thema der Frühjahrstagung war: „EIN KONZEPT FÜR EINE VERTIEFTE UND ECHTE WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION“. Die 27 (28) waren auch alle in Brüssel aufgelaufen.

Nach zwei Tagen stand fest: Die Ungarn haben wieder mal etwas gemacht was der Aufreger war. Syrien hat noch immer keinen Frieden und zwei Staaten der EU wollen die „Rebellen“ mit Waffen versorgen. Ja und dann kam zu guter Letzt noch die Causa Zypern, worüber die Troika berichtete. Und 5 Tage nach Beendigung der Tagung wurden immer noch keine Ergebnisse über das Thema „Vertiefte und echte Wirtschafts- und Währungsunion“ übermittelt. Ja es scheint so als wenn dieses Thema nicht auf der Tagungsordnung gestanden hat. Dabei haben die Regierungschefs doch das Vertrauen ihrer Bürger. Oder etwa nicht? Oder sind ihnen die Bürger egal?

So kann man das Vertrauen verspielen, dass Wähler/Bürger in seine Regierungschefs gesetzt haben.

Damit laufen wir von einer Krise zur anderen, anstatt das Grundproblem zu lösen oder zumindest anzupacken. Der Eindruck: Eine Krise macht für den Regierungschef mehr her als die seriöse Arbeit an einem Grundproblem.

Das hat Europa nicht verdient!

Jürgen Gerhardt für European-mosaic aus Brüssel

[Fotos und Collagen © Linde Arndt]

.jpg)

Der EU Berichterstatter, der Brite Richard Howitt war entsetzt, zog aber keine voreiligen Konsequenzen. Wie also weiter verfahren, wenn in einem Staat anscheinend alles den Bach runter geht? Denn irgendwann muss der Kandidatenstatus überwunden werden und man sollte zu Beitrittsverhandlungen übergehen um die Listen abzuarbeiten. Nach dem Bericht kam eine engagierte Diskussion im Auschuss in Gang. Wobei der Vorsitzende Elmar Brok sich sehr ungehalten über das Namensproblem äußerte. Andere Abgeordnete äußerten ihr Unverständnis über den vorgeschlagenen Namen Slawomazedonien. Zu lang und zu sperrig, so der Auschuss. Die anwesenden Griechen sahen sich dann auch etwas in die Ecke gedrängt. Sie wiesen denn auch darauf hin, dass sie sich nicht gegen den Beitritt von Mazedonien gesperrt haben. Wie sich denn auch ergab, sollte das Namensproblem nicht das vordringlichste Problem sein. Die Ausschussmitglieder sprachen dem Parlament eine demokratischen Unreife zu; denn inzwischen sprechen die einzelnen Gruppen nicht mehr miteinander. Die parlamentaischen Tumulte am 24.Dez.2012 aber auch die sonstigen gesellschaftlichen Entwicklungen stellten nun ein nicht überwindbares Hindernis dar. Es sollte aber ein Entschluss gefasst werden um Mazedonien weiter zu bringen. Es musste ein Signal her. So schlug der Berichterstatter Richard Howitt vor den Entschließungsantrag zu vertagen. Denn zum derzeitigen Zeitpunkt spricht alles dagegen in die Verhandlungen einzutreten, heißt der Antrag würde abgelehnt. Durch die Ablehnung könnte sich aber die Hoffnung der politischen Gruppen gegen Null zerschlagen. Skopje sollte mitgeteilt werden, dass Brüssel um ein Weiterkommen ringt. Die politischen Gruppen sollten sich an einen Tisch setzen und sich um politische Lösungen bemühen. Wenn solch ein Signal in Brüssel zu hören wäre, würde zumindest dem Entschließungsantrag zugestimmt. Der Präsident Elmar Brok schlug daraufhin eine Verschiebung der Abstimmung bis zur nächsten Sitzung vor. Der Ausschuss stimmte diesem Vorschlag zu.

Der EU Berichterstatter, der Brite Richard Howitt war entsetzt, zog aber keine voreiligen Konsequenzen. Wie also weiter verfahren, wenn in einem Staat anscheinend alles den Bach runter geht? Denn irgendwann muss der Kandidatenstatus überwunden werden und man sollte zu Beitrittsverhandlungen übergehen um die Listen abzuarbeiten. Nach dem Bericht kam eine engagierte Diskussion im Auschuss in Gang. Wobei der Vorsitzende Elmar Brok sich sehr ungehalten über das Namensproblem äußerte. Andere Abgeordnete äußerten ihr Unverständnis über den vorgeschlagenen Namen Slawomazedonien. Zu lang und zu sperrig, so der Auschuss. Die anwesenden Griechen sahen sich dann auch etwas in die Ecke gedrängt. Sie wiesen denn auch darauf hin, dass sie sich nicht gegen den Beitritt von Mazedonien gesperrt haben. Wie sich denn auch ergab, sollte das Namensproblem nicht das vordringlichste Problem sein. Die Ausschussmitglieder sprachen dem Parlament eine demokratischen Unreife zu; denn inzwischen sprechen die einzelnen Gruppen nicht mehr miteinander. Die parlamentaischen Tumulte am 24.Dez.2012 aber auch die sonstigen gesellschaftlichen Entwicklungen stellten nun ein nicht überwindbares Hindernis dar. Es sollte aber ein Entschluss gefasst werden um Mazedonien weiter zu bringen. Es musste ein Signal her. So schlug der Berichterstatter Richard Howitt vor den Entschließungsantrag zu vertagen. Denn zum derzeitigen Zeitpunkt spricht alles dagegen in die Verhandlungen einzutreten, heißt der Antrag würde abgelehnt. Durch die Ablehnung könnte sich aber die Hoffnung der politischen Gruppen gegen Null zerschlagen. Skopje sollte mitgeteilt werden, dass Brüssel um ein Weiterkommen ringt. Die politischen Gruppen sollten sich an einen Tisch setzen und sich um politische Lösungen bemühen. Wenn solch ein Signal in Brüssel zu hören wäre, würde zumindest dem Entschließungsantrag zugestimmt. Der Präsident Elmar Brok schlug daraufhin eine Verschiebung der Abstimmung bis zur nächsten Sitzung vor. Der Ausschuss stimmte diesem Vorschlag zu.

Im Dezember 2001 wurde die Schutzverantwortung (Responsibility to Protect, R2P) von der -„International Commission on Intervention and State Sovereignty“ ins Leben gerufen. 2005 auf der UN-Generalversammlung einigten die Staaten sich, dass Souveränität mit der Verantwortung einhergeht, die Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschheit zu schützen. Dies war erst einmal der erste Anspruch, der jedoch noch weiter durchdacht werden sollte. Fortan sprach man von dem Projekt R2P ( Responsibility to Protect). Das europäische Parlament nahm sich den Grundsatz der UNO zu Herzen und entwickelte ihn weiter.

Im Dezember 2001 wurde die Schutzverantwortung (Responsibility to Protect, R2P) von der -„International Commission on Intervention and State Sovereignty“ ins Leben gerufen. 2005 auf der UN-Generalversammlung einigten die Staaten sich, dass Souveränität mit der Verantwortung einhergeht, die Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschheit zu schützen. Dies war erst einmal der erste Anspruch, der jedoch noch weiter durchdacht werden sollte. Fortan sprach man von dem Projekt R2P ( Responsibility to Protect). Das europäische Parlament nahm sich den Grundsatz der UNO zu Herzen und entwickelte ihn weiter.

Kommen wir zu der Diffamierung von der wir geschrieben haben. Aus dem Hause des EU-Binnenmarktkommissars Michel Barnier soll eine Vorlage über die Liberalisierung/Privatisierung der Wasserversorgung in Deutschland stammen.

Kommen wir zu der Diffamierung von der wir geschrieben haben. Aus dem Hause des EU-Binnenmarktkommissars Michel Barnier soll eine Vorlage über die Liberalisierung/Privatisierung der Wasserversorgung in Deutschland stammen.

.png)